A la esposa de Israel Hernández Mota le gusta el trabajo de su marido. Y no es porque sus manos callosas por el uso del machete y las tijeras para podar le propicien caricias toscas de amor. Ni porque desde hace 20 años su oficio como sembrador de pinos para navidad les da comida y techo. O porque es dueño de un pedazo de las montañas del Ajusco.

Ella está a gusto con el trabajo de Israel porque su cuerpo se llena del aroma de los árboles. Todas las mañanas el hombre sube a su montaña y recorta las hojas en forma de aguja de sus pinos para darles forma cónica. Mientras camina entre ellos sus ropas se llenan del olor de la tierra fresca. Para retirar las hojas muertas, Israel sacude con fuerza cada tronco. Cuando caen los punzones secos de color café, los brazos del campesino quedan impregnados de la resina que el árbol salpica. También su cuello y la gorra que le cubre el pelo. Pero él está tan acostumbrado a la esencia que despiden los pinos que ya no la percibe.

Cuando llega a su cabaña después de su labor, su esposa de inmediato lo abraza. Ella quiere llenarse de esa fragancia a trabajo de campo, que está lejos del desagradable tufo a sudor. “Qué rico hueles”, le dice sin despegar su mejilla del pecho de su hombre y con las dos manos bien sujetas a su espalda. Israel ríe.

Sus pinos perfumarán las casas de muchos chilangos durante diciembre y las primeras semanas de enero. Pero en su cabaña, no importa que sea en la calurosa primavera o durante las lluvias de agosto, su esposa lo abrazará cada vez que desee recordar el aroma de la navidad.

LEE: Viaje al sur profundo de la Ciudad de México

****

Ir al Ajusco desde el Centro Histórico de la Ciudad de México para vivir la experiencia de escoger y cortar el árbol de navidad, no debería ser tan complicado. Apenas son 34 kilómetros. En teoría el recorrido en auto no rebasaría los 40 minutos. Pero en una urbe donde conviven casi once millones de personas, entre residentes y población de otras entidades que entra a la ciudad a trabajar y estudiar, la movilidad es complicada, tanto que el tiempo de camino a la montaña se duplica. Aumenta si uno decide hacer el viaje en transporte público. Resultan casi dos horas de traslado, pues el camión hace parada cada cien metros y sube a vuelta de rueda a esa zona rural de la ciudad.

Sin embargo, la travesía vale la pena. Unos minutos, pasando el parque de diversiones, el asfalto es solo una línea opacada por el verde del bosque y el cielo limpio, sin smog, tan azul. El frio en Santo Tomas Ajusco se siente a pesar del sol, aunque no cala tanto. Un arco y algunas cabañas que ofrecen quesadillas y cecina, a la altura del kilómetro 12.5 de la Carretera Panorámica Picacho-Ajusco son la señal de llegada. Algunos muchachos vestidos con playera y gorra verde levantan la mano y se acercan a todo el que se detiene: “¿Vienes por un árbol de navidad? Pásale acá. Lo puedes cortar tu si quieres”.

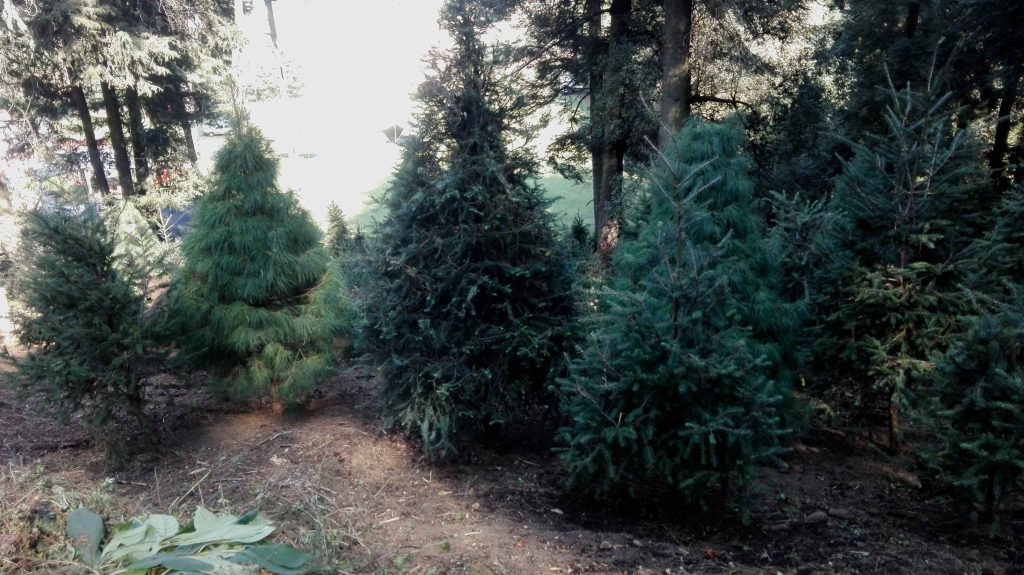

Detrás de esos comedores rústicos se extienden 82 hectáreas de pinos. Muchos de ellos serán el centro de atención de las casas chilangas durante las fiestas de fin de año. Ahí también está el rancho La Poza del Indio, al pie de una montaña de coníferas, con su extenso campo empastado, un par de cocinas campestres, un vivero, una llanta colgada de un árbol convertida así en columpio y una modesta cabaña de ladrillos rojos desgastados, donde vive con su familia Israel Hernández Mota, representante del Centro Piloto de Árboles de Navidad Lomas de Tepemecatl.

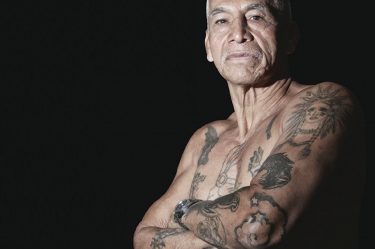

—¿Sol o sombra? —dice el hombre con el acento golpeado de los campesinos antes de sentarse a platicar—. Yo soy amante del sol. Soy como las lagartijas y las víboras.

Su rostro moreno ha sido tostado por el trabajo en el campo. La gorra le da sombra a sus ojos pero no al resto de su cara. Sus manos son callosas y ásperas y sus brazos se miran resecos por el frio. Su cabello y bigote ya dibujan canas. A simple vista rebasa los 50 años. Los últimos 20 los ha dedicado a sembrar pinos para la época navideña.

—Nosotros iniciamos en 1997 con estas plantaciones —cuenta—. En aquel entonces se empezaba a ver, a platicar mucho, se empezaba a mencionar esto de la contaminación y demás. Nos juntamos unos compañeros de aquí, de la comunidad. Éramos cuatro personas que estuvimos en ese entonces y platicamos cómo podíamos apoyar aquello de la contaminación. Y entonces se nos vino la idea de esto, de los árboles de la navidad. Vemos que nos ayuda para lo que es el medio ambiente, principalmente en lo que es la contaminación porque absorben mucho bióxido de carbono”.

Si bien el cuidado del medio ambiente les interesaba, estos comuneros miraban que las tierras donde sembraban maíz, frijol, haba y forrajes comenzaban a erosionarse por la posición geográfica en que se encuentran. Debían hacer algo. Los árboles podrían reparar el suelo y de paso crear un negocio redituable que les permitiera tener una mejor calidad de vida y dar una preparación académica más amplia a sus hijos, pues la mayoría de ellos solo cursaron la primaria.

Así llegaron a la desaparecida Secretaría de Agricultura Recursos Naturales y Pesca a buscar a un ingeniero al que le gustó la propuesta que entonces era una novedad —de ahí el nombre de Centro Piloto—. La dependencia les dio los árboles, los capacitó y los apoyó con el personal de las cuadrillas que daban mantenimiento al bosque para que les ayudara a plantar los primeros brotes de pino. Hasta la fecha reciben apoyo de las autoridades: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) les autoriza sus plantaciones; la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) les da capacitación y los apoya con algún tipo de maquinaria; y la Comisión de Recursos Naturales (CORENA) les proporciona algunas plantas.

—Nosotros iniciamos con el pino ayacahuite, que es el vikingo —aclara—. Hoy en día tenemos tres tipos de árboles que estamos ya trabajando. El oyamel, su nombre científico es Abies religiosa, y tenemos el Pseudotsuga que en los Estados Unidos conocen como douglas. Se llama así porque la persona que hizo la primer plantación se apellidaba Douglas y registró su plantación con ese nombre. Sin embargo, nosotros en México los conocemos como Pseudotsuga menziesii.

LEE: Ofrenda a Tláloc. El dios que pide niños en sacrificio

****

La producción de árboles de navidad es un proyecto a largo plazo. Hay que esperar entre siete u ocho años para que los ejemplares alcancen una altura ideal para su venta, entre 160 centímetros a dos metros de altura. Por eso los productores no apostaron todos los huevos a las misma canasta, como dice Israel, y en el resto de sus terrenos siguieron con la siembra de la milpa y con la crianza de borregos. Israel por su parte creó el rancho La Poza del Indio con una pequeña granja didáctica, algunos toboganes y otros juegos para niños, paseos a caballo y un área donde la familia puede hacer un día de campo con carne asada. Hasta la fecha toma dinero de su centro recreativo para comprar lo que necesiten sus pinos.

—Hicimos mucha invitación a varios compañeros de nuestra comunidad para que se agregaran al proyecto —platica Israel—. De entrada nos juzgaron de locos, porque primero decían: ¿Y cuando crezcan los árboles qué les van a dar de comer a sus animales? Un árbol o qué. ¿Y qué van a comer ustedes? ¿También árboles? Ya no van a cultivar maíz ni haba. ¿Entonces que van a comer?.

El hombre solo tenía una respuesta para sus detractores: “Pos de ahí tenemos que sacar para surtirnos la despensa básica de nosotros”.

En 2003, cerca de ocho mil árboles habían crecido lo suficiente. La labor constante de sembrar, monitorear para que no haya plaga, fumigar, podar para dar la forma cónica a los pinos y hacer cajeteo —una técnica en la que se hace un hoyo alrededor del árbol, un molcajete dice Israel , para que capte agua y las raíces crezcan más y busquen sus propios nutrientes— por fin daba resultados, aunque no los esperados.

—En la primer venta que hicimos vendimos 30 árboles —dice mientras recuerda con una ligera sonrisa de decepción aquel pasaje. Sin embargo, de inmediato su rostro y su voz se animan de nuevo—. Pero hemos venido creciendo. Después esos 30 se convirtieron en 300, después esos 300 se convirtieron en tres mil. Y ahorita tenemos una venta aproximada de cinco mil y seis mil árboles en la temporada. Esperamos este año rebasar esta meta.

Sin embargo, el número es muy bajo si tomamos en cuenta que para esta temporada el Centro Piloto de Árboles de Navidad Lomas de Tepemecatl tiene 70 mil ejemplares listos. Para Israel una de las causas de las pocas ventas es que la gente prefiere comprar pinos provenientes de Estados Unidos y Canadá. Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 2018 fueron importados 728,494 árboles de navidad, mientras que los 848 productores del Estado de México, la Ciudad de México y Puebla pusieron a la venta 800 mil.

—Se queda su divisa en el país cuando compran aquí y genera más empleo —platica con énfasis Israel—. Desafortunadamente cuando la ciudadanía compra un árbol gringo pos toda la divisa se va para allá. ¿Y qué estamos haciendo? Engordando más la bolsa de Estados Unidos y aquí nos quedamos flacos. Aquí, en estas 82 hectáreas, estamos hablando que generamos más o menos entre 25 y 30 empleos fijos. Ahorita en la temporada se están generando cien empleos o más. La ciudadanía piensa que los árboles importados son mejores que los que nosotros tenemos. Un árbol de nosotros dura más que los importados. Sin embargo, nos hemos agringado mucho. Tan es así que nuestro teléfono de emergencia es el 911. Creo yo que podemos ser autosuficientes y no depender de otros países ni mucho menos.

Llama la atención que con tanta producción no vendan a algún locatario en un mercado o a algún autoservicio. Israel aclara que sí han tenido acercamientos con estas tiendas.

—La que se nos acercó fue Walmart. Vino un gerente de compras hace dos o tres años. Fui y le mostré la plantación. A él le agradaron mucho (los árboles vikingos) pero no se animó a la compra. Me dice: Yo, la verdad, no lo he vendido, no sé si se venda. Yo le decía vamos a vender este producto que tenemos; posteriormente, dentro de cuatro años yo le estoy vendiendo puro de los que se dicen ser de Estados Unidos (douglas). Nomás denos la oportunidad. Y no quiso. Aparte los pagos a 30, 60 y 90 días. Y en las tiendas van al puro ganar, ellos no pierden nada. Árbol que venden, árbol que pagan bajo esa consigna y para nosotros no es negocio. Y aparte te pagan a 200, 250. Pues definitivamente no. Yo aquí vendo un vikingo en 600 pesos, un oyamel en 700, un douglas en 800. El más caro te está costando 1500. Es un árbol que te está midiendo entre 2.70 y tres metros de altura”.

Hoy en las 82 hectáreas de estos campesinos del Ajusco hay al rededor de 300 mil vikingos, oyameles y douglas —que propiamente es un abeto y no un pino—. Están en plantaciones mixtas, es decir, que hay árboles de uno o dos años junto a los que tienen 10 años de vida debido a que cada vez que cortan uno plantan otro.

—Nosotros no somos como esas personas que dicen que quitan un árbol y siembran cien o siembran 10. Es una gran mentira porque, imagínate, si tenemos 82 hectáreas y si sembráramos 10 por cada árbol que quitamos, tendríamos que tener por lo menos unas 500 hectáreas. Y no es así. Aquí la cosa es: árbol que se corta, árbol que se siembra o que a sí mismo puede reproducirse y volver a dar otro árbol. Entre ellos es más fácil, más rápido que se produzca otro árbol porque ya le sacamos al tiempo uno o dos años. De tal suerte que si nosotros dejamos una rama en el tocón del árbol que cortamos, nos lleva de cuatro a cinco años para que tengamos otro árbol de la misma medida.

LEE: La historia detrás de un hombre

****

Mientras platicamos, sentados frente a frente, Israel señala hacia mi espalda con la cabeza. “Ve el humo como va entrando”. Al girar miro que una capa nebulosa se mantiene sobre la copa de los pinos. Por un momento pienso que es el agua vaporizada que asciende y pronto se convertirá en nube.

—Todo eso es contaminación, todo eso es humo y ahí lo están absorbiendo los árboles —asegura Israel—. Si nos fuéramos a la parte más alta y viéramos hacia la ciudad, vas a ver que hay una nata así entre gris y cafesosa. No vas a alcanzar a dever los edificios más altos que tenemos en la ciudad, por decir, el guonten center o la Torre Latino.

Me explica que en invierno este fenómeno es más común porque el frío congela el smog y el humo.

—Como que se cuaja, vamos decir —acota para que me quede más claro—. Y cuando empieza a calentar el sol, le llaman el rompimiento térmico o algo así, que es como si tuviéramos una olla de vapor donde está encerrado, la contaminación comienza a subir, a subir, a subir. Es cuando el viento la empieza a llevar a las partes altas en donde todavía tenemos bosque. Aquí se purifica. El dióxido de carbono se convierte en oxígeno.

Me habla también del agua de lluvia en el bosque, que se va al subsuelo, a los mantos acuíferos, que es la misma que surte a buena parte de la ciudad. Que si el Ajusco se quedara sin vegetación o llegaran a pavimentar o a urbanizar no duraríamos mucho tiempo porque faltaría agua. Que sería una catástrofe.

Su conocimiento del campo y el comportamiento del bosque no es gratuito. Israel siempre ha vivido en el Ajusco igual que sus antecesores, los tecpanecas, uno de los pueblos originarios de la Cuenca de México. Su mirada se llena de orgullos al hablarme de su linaje y de la pirámide de Tequipa, en Santo Tomás Ajusco. Para él ese es el testimonio que demuestra que desde el Siglo XII su familia ha estado entre esas montañas. Es su herencia de sangre.

—En aquel entonces no había mucho cuidado del bosque —su voz ahora es pausada, parece que uno de sus ancestros habla a través de él—. Tampoco había que cuidarlo mucho porque por sí solo el bosque se regenera, hace sus funciones. Nosotros como humanos más que ayudarlo a veces lo destruimos porque hay talas clandestinas, porque hay saqueo de madera. Los antiguos aztecas no le hacían gran caso al bosque. Si había un árbol muerto o que moría por enfermedad o algo, lo derribaban y lo ocupaban para el fuego, para las artesanías que hacían y demás. Y a la vez que quitaban ese árbol enfermo ya no había contaminación para los otros árboles”.

Con el argumento de detener la degradación de los bosques, en 1947 se decretó la veda forestal para el entonces Distrito Federal, que prohíbe el aprovechamiento comercial de madera. Desde entonces los campesinos del Ajusco y en general de la cordillera que bordea el sur de la Ciudad de México no pueden hacer saneamiento forestal, sacar leña de los arboles enfermos y otras actividades relacionadas con el bosque, de las cuales vivían y que de alguna manera ayudaban a que no envejeciera la montaña y a mantenerla sana. Aunado a eso, hoy enfrentan otro problema: la tala clandestina.

—¿Y se ha topado usted con estos taladores?

—Pues sí —me dice con risa nerviosa— pero tenemos que agacharnos, porque desafortunadamente hay represalias. En el momento no, pero si nosotros hacemos algo en contra de ellos se van contra la familia o contra uno mismo. Es una mafia ya. Hay conexión entre los clandestinajes de aquí de la Ciudad de México con Michoacán, con otros estados. Están conectados. Cuando van en contra de la familia traen gente de otros lados. Pensamos que las fuerzas armadas pudieran entrar para tratar de frenar toda esta situación.

LEE: Derechos Humanos, asignatura pendiente del gobierno de AMLO

****

Subimos a la montaña. Israel se detiene para sacudir los árboles que tienen hojas muertas, para mirar como van los brotes que surgieron de las semillas que tiró otro árbol, revisar cuáles necesitan pasar por la tijera para darles forma, para hacer montones que se convertirán en composta con las hojas que caen luego de la podada y las ramas secas. “Es que cuando subo a ver a mis pinos se me va el tiempo”, me dice.

Distingue cada tipo de pino no solo por la forma en que crecen las hojas en las ramas —las del vikingo crean una especie de pompón, las del Douglas crecen alrededor de la rama, como una espiral, y las del oyamel son planas—, también lo hace por su olor. Corta un pedazo de rama, lo acerca a su nariz, respira el perfume fresco y astringente, a veces suave y en otras penetrante. Aunque ya está tan acostumbrado al aroma que cree que ya no lo capta.

En medio del bosque vemos a un grupo de muchachos escogiendo un árbol. Es inevitable pensar en el destino final de ese madero. ¿A dónde irá a parar? Después de la llegada de los Reyes Magos mucha gente los lleva a la explanada de su alcaldía o a otro centro de acopio cuando empieza la campaña “Árbol por Árbol Tu Ciudad Reverdece”. Allí reciben una plantita. Al desecho de madera de navidad lo meten a una máquina. Lo trituran y con los restos hacen composta que termina nutriendo algún jardín o parque urbano. También producen acolchado, esos pedazos pequeños de madera pintados de colores que los jardineros del gobierno chilango colocan en camellones y jardines para que regule la temperatura del suelo, conserve la humedad y evite el crecimiento de hierbas nocivas.

Hay quienes lo llevan al Estado de México, a los pueblos de Santa María Rayón o San Antonio la Isla, y lo donan a alguno de los artesanos que tallan madera y elaboran plumas, molinillos, cucharas, juguetes y demás artesanías.

Israel también tiene un buen final para los árboles que él mismo vende. Cierra un circulo que inicia con la plantación.

—El árbol que te llevas cortado, que es un árbol natural, hoy en día las alcaldías lo están recogiendo y están haciendo composta. Si no fuera el caso de todas maneras nos lo traes aquí y nosotros los molemos y los hacemos composta. Entonces esa es otra de las cosas: todo los regresamos otra vez al proceso.

- Noemí, la crack del futbol LGBT en Azcapotzalco - 28/06/2022

- El sabor de la fe. Las cocineras de la Pasión de Iztapalapa - 16/06/2022

- Jefe Vulcano, el bombero que no conoció el miedo - 24/05/2022

- Periodista, editor y productor de radio