Silvia Andrade pasaba cada domingo en algún parque de la Ciudad de México. Esperaba ese día con ansia. Se levantaba temprano para ir al Bosque del Pedregal. Era una niña de tres años cuando subía la cuesta para ver a los animales, sentía el olor de la yerba, la tocaba, se tiraba al piso para agarrar las plantas y después corría con sus papás mostrando los descubrimientos. Al final de la jornada, el vestidito rojo, los relucientes zapatos negros y la niña pulcra, terminaban cubiertos de tierra. Otras veces, en el Parque Hundido, se sentaba en las bancas naranjas al lado de su papá y escuchaban música clásica juntos. Él decía el autor, le hacía notar detalles de la pieza, los tonos, los instrumentos: “ese es el violín, éste es el chelo”. Cuando no era el parque, era algún museo, jardín botánico, títeres o el espectáculo navideño del Palacio de Hierro. Por si fuera poco, sus abuelos cultivaban plantas y ella disfrutaba pasar tiempo con ellos, aprendiendo los secretos de la naturaleza, su gran pasión.

A corta edad tuvo que dejar la ciudad y se fue a vivir a Mérida, en donde su papá, inmunólogo, empezó a dirigir un laboratorio y su mamá, química, trabajaba con él. La pequeña Silvia acompañaba a sus padres al trabajo y, a falta de entretenimientos infantiles a la mano, la ponían a contar bichos: “cuenta los azules, son tal cosa; ahora cuenta los rojos, son tal cosa”. Y ella, obediente, los contaba “tin, tin, tin, tin, tin”. Pero contar bichos no era suficiente, así que pronto le encargaron tareas más especiales, como calibrar el microscopio y ver a través de él. De esta forma, a los ochos años, el juego y entretenimiento principal de Silvia era ese aparato del laboratorio que sirve para ver a los seres o cosas diminutas. Para ella, ir al microscopio es como ir a casa.

LEE: “La niña que no veían”, un cuento para entender la infancia trans

La científica

Se podría pensar que esa cercanía con el mundo microscópico y la naturaleza la harían inclinarse hacia alguna profesión relacionada, pero no. Silvana —como la conocen los amigos— quería ser matemática; la ciencia de lo abstracto le parecía creativo y fascinante. Sabía de química y biología, a fuerza de estar con sus padres, pero no le gustaban. Estaba convencida que lo suyo era el mundo de los números. Cuando tenía 15 años, un psicólogo le hizo un análisis vocacional y le dijo que iba a ser artista. Ella le dijo que estaba idiota. Hasta ese momento, todo en su vida giraba en torno a la ciencia. No veía cómo eso podría cambiar. Pero cambió.

A los 18 entró a un concurso de matemáticas y el desencanto al convivir con los demás amantes de los números fue mayúsculo; ellos sólo hablaban en términos cartesianos y sus intereses giraban en torno a esta ciencia formal. A ella no. A ella le gustaba salir con los amigos, pasear, platicar, bailar y supuso que se volvería loca en un ambiente tan rígido. Era momento de elegir carrera, sólo podía hacerlo entre las opciones de la educación pública y francamente ninguna le gustaba. Si acaso, la que menos le disgustó por la cantidad de matemáticas que veían era ingeniería química y eso estudió.

El primer año lo soportó con enfado, pero al segundo se dio cuenta que la carrera tenía esa parte creativa que tanto le gustaba de las matemáticas y también notó que varios colegas tenían una sensibilidad artística especial y que estaban estudiando eso, a falta de claridad en su elección.

Terminó la carrera y ella mantenía la convicción de que era una científica y de que el psicólogo que le dijo que sería artista estaba equivocado. Entonces, en el 2004, llegó el microscopio electrónico de barrido a su trabajo. Silvia deseaba fervientemente que la nombraran encargada del equipo. Eso no pasó, solo le dieron la capacitación, pero no pudo tocarlo.

LEE: ¿Quiénes generan la violencia hacia la mujer?

Del desamor al arte

En ese entonces estaba enamorada de un físico que también era fotógrafo, quien le “permitía” le ayudara de vez en cuando. La relación se hizo tortuosa y se separaron. En la despedida el físico le dijo: “oye, Silvana, dedícate a algo de arte porque te gusta mucho”. Esta vez no le dijo que era un idiota, como al psicólogo. Silvana tomó en serio el consejo y comenzó a pensar a qué cosa artística podría dedicarse. Descartó el dibujo o la pintura porque de niña le habían dicho que dibujaba horrible —nadie que pinte horrible puede ser artista, se decía—. Desde entonces cerró ese canal por las cosas que le dijeron y que ella creyó. Pero esta vez era distinto. Descartó también el cine, porque no le pareció viable. Así que retomó lo que había empezado con el viejo amor y entró a una escuela de foto, como entretenimiento dominical. El pasatiempo se hizo importante, los viernes salía a las 4 de la tarde del laboratorio y se iba a la escuela de fotografía donde permanecía hasta cerca de la media noche. Dedicó también sábados y domingos completos a la nueva afición. Su vida era hacer reacciones químicas entre semana y fotografía de viernes a domingo.

Tras dos años de estudio y dedicación, los resultados empezaron a darse. En 2007 tuvo su primera exposición individual llamada “El país de Mirabilia”, en el Museo Universitario de Puebla. Mirabilia era un mundo imaginario creado por ella, accesible sólo a través de las sensaciones, lleno de color y de texturas que tenían origen en su cabeza. Ahí había un grupo de sabios que decidían quién podía ingresar. Los primeros elegidos por el comité de sabios eran niños que sufrían por estar solos. La soledad que les agobiaba estando despiertos, era rápidamente combatida por la inconmensurable felicidad que les producía estar en Mirabilia durante sus sueños. Sí, Mirabilia era el mundo que Silvia creó para ella, una mujer solitaria desde siempre, que, sin embargo, disfruta su soledad rodeada de la naturaleza.

En 2009 expuso “El Oráculo. Imágenes para meditar”, en el marco de FOTOSEPTIEMBRE. Esta serie de fotografías en blanco y negro retrataba plantas o partes de ellas y estaba inspirada en el I Ching, el oráculo chino de las mutaciones. Así, las fotografías son, por ejemplo, texturas de pétalos y tricomas, esos vellos diminutos que tienen las plantas, como nosotros los tenemos en la piel.

Después de perder al físico, se hizo novia de un cubano. Él le dijo que vivía en una lata de sardinas, así que por su cumpleaños le hizo un par de fotografías, sólo para él. “Luego me mandó a la mierda y entonces las edité y saqué la serie”, me platica Silvia.

LEE: El taxista infeliz de Mahahual

Con los bichos regresó el color

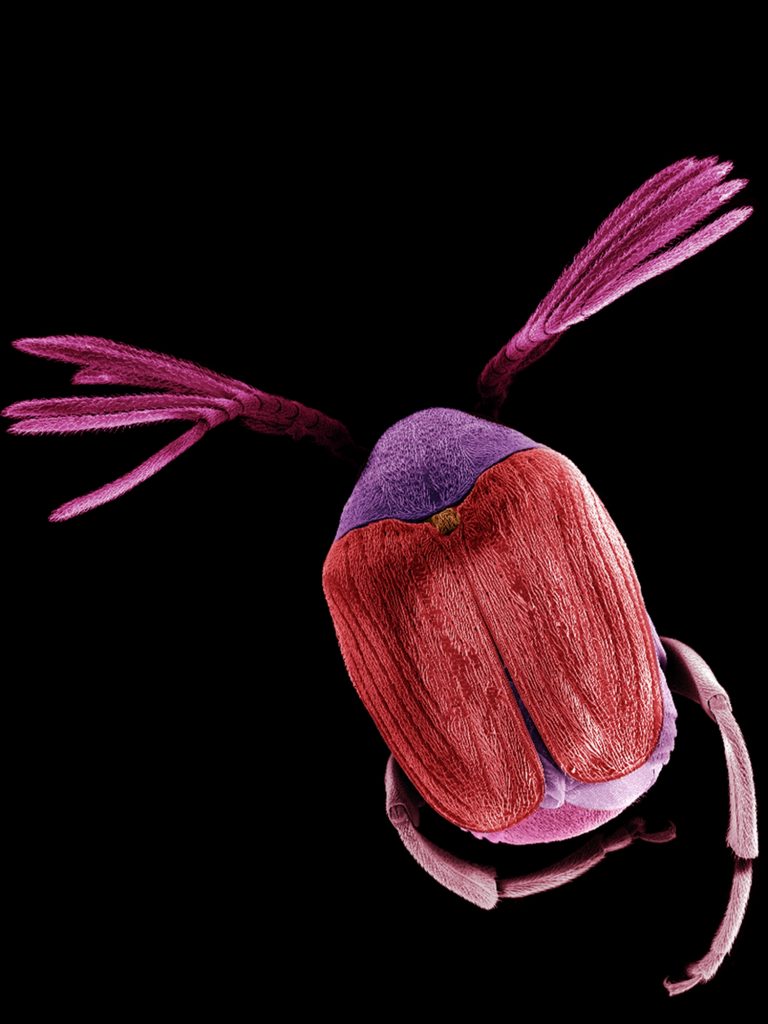

Fue esa época turbia y oscura la que la hizo surgir como una artista. Su dolor lo enfocaba en la ciencia y en la fotografía. Para ese entonces el director del laboratorio le pidió que sacara muestras en el microscopio electrónico de barrido y con los bichitos regresó el color. Un día empezó a pintar los insectos. Se dio cuenta que estaba curada, Los colores fueron su respuesta.

Descubrió que replica en los bichos los colores que viste. Si está de amarillo, las imágenes son amarillas; si viste de rosado, los bichos tendrán rosado. De pronto pone color sobre color sobre color, de modo que nunca puede repetir las tonalidades, proceso que, dicho sea de paso, le divierte bastante. Los tonos vivos e intensos le dan a su fotografía un toque muy especial. Se sabe y se dice “mexicanota” en sus gustos y lo acompaña con risas francas y estridentes.

LEE: El chile, el picante elemento de la mexicanidad

Haciendo bichos coloridos

La magia de los bichos coloridos comienza así: las personas que asisten al investigador colectan los insectos y los ponen en alcohol. Ella los recubre con una aleación de oro y paladio para verlas en el microscopio.

“El microscopio en lugar de fotones, que es luz, es un cañón de electrones. Entonces necesitas que tu muestra sea conductora de electricidad porque si no, los electrones no van a darte la imagen —explica Silvia a los legos, con paciencia maternal—. Por eso a los insectos se le pone una aleación oro-paladio. No es oro tal cual. Haz de cuenta que es como cuando pintan a las viejas con aerosol en la cara, así de shhh. Bueno, con aerógrafo, ándale algo más o menos así, le das una pequeña retocadita de oro. Hoy en día hay otro tipo de preparación, pero yo, en lo particular, prefiero ponerle oro y verlas en el microscopio así con alto vacío”.

El toque lo da con photoshop. Selecciona un área que termina con capas y capas de colores. Después muestra su trabajo y las abejas o los escarabajos toman vida especial para todos aquellos que jamás se detuvieron a verlos, pero que de alguna manera son irresistibles vistos a través de sus fotos.

Con ese primer material montó en 2010 la exposición “Micromaravillas, Escarabajos del Sureste”. A esa exposición le siguieron varios premios y distinciones, como el primer lugar en la categoría Fine Art en el Premio Latinoamericano de Fotografía, el National Geographic Award 2012, en Mejor Fotodiario, o el segundo lugar en el Premio Nacional de Fotografía Científica de Conacyt. En 2015 parte de la selección internacional en THE FENCE, en Nueva York y Atlanta, y The Royal Photographic Exhibition, en Londres. Cerró con una fotografía en la exposición colectiva en el MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) de España.

LEE: Santiago Cuautlalpan: meca de los trofeos en México

La dama de los bichos

La investigación en la que nacieron esos bichos, a cargo de la doctora Azucena Canto, ya terminó, pero ahora recolecta algunos del Jardín Botánico y el material lo usa para promover al propio jardín o para las actividades científicas enfocadas a los niños en su trabajo. Sus días empiezan cuando enciende el microscopio, va al jardín, ve animalitos y plantas, colecta algo y se va al microscopio “a jugar”. Claro que no todo es tan maravilloso, también debe atender gente o hacer reportes, “pero si fuera sólo el microscopio y yo, seríamos muy felices”.

Muere por trabajar con todos los insectos del planeta, incluidos, desde luego, los que veía en su más tierna infancia en los parques de la Ciudad de México, pero no ha sido posible, debido a los controles sanitarios de las aduanas. Sin embargo, a penas si se da abasto con todos los que encuentra en el Jardín Botánico. No sólo todos los tipos de escarabajos, sino cucarachas, hormigas, avispas, abejas, moscos… y también esos aún más pequeños: levaduras, hongos, bacterias… Nuestro cuerpo es un microcosmos de bichos, “los bichos son necesarios, son parte de nuestra cotidianidad y también nos hacen mucho más resistentes”.

Silvia tiene 40 años, es soltera, pequeña y feliz. Logró ser responsable del microscopio electrónico de barrido en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), en donde es técnica titular C. Pasa sus días en el Jardín Botánico Roger Orellana con sede en este centro, que está justo al lado. Vive con sus amores de la infancia: el jardín y el microscopio. Tiene planes que incluyen un libro y terminar la serie de “El Oráculo”, que en ese entonces eran 16, pero son 64 en total.

En el fondo, sigue siendo la niña que avergonzó terriblemente a su tío el día que la llevó a una fiesta, con su hermoso vestido blanco, dos coletas y zapatos impecables, y tras irse a retozar, escaló todos los juegos, se peleó con los niños y los sacó de ahí. Terminó con el vestido sucio, medio roto, despeinada, mientras todos le reprochaban al tío “¿ésta es la sobrina que trajiste?”. Sí, ella es Silvana. La mujer que cuenta sus historias a carcajadas. Si alguien le cae mal, no lo disimula. Si alguien le agrada, lo trata como amigo de la infancia. De ella siempre salen comentarios locos, más allá de toda lógica, y sus pensamientos atropellados fluyen con cadencia, como miles de bichos coloridos en el microscopio.

- Calzado alternativo: Un Puto Insulto al Buen Gusto - 18/06/2019

- Máquinas de escribir: antiguas contadoras de historias - 22/01/2019

- Los bichos coloridos de Silvia Andrade - 13/02/2016

- Escribo historias por gusto. No me puedo describir en tres líneas. Generalmente digo que soy jipi-darks-anarco-otaku, aunque, claro, esa esa solo una parte, lo demás es... complicado. Mejor: ¡miren, un ajolote bebé!